|

|

|

|

|

|

|

Zweimassenschwungrad, ZMS

Die Fahrzeugentwicklung der letzten Jahrzehnte

hat sich auch besonders dem Fahrkomfort verschrieben. So ist

das Ziel, dem Fahrer sowie der gesamten Fahrzeugbesatzung

ein möglichst bequemes und angenehmes Fahrgefühl

zu vermitteln. Schaltvorgänge mit „rupfender“

Kupplung oder generell Vibrationen, etwa im Leerlauf, wiedersprechen

diesem Ideal.

Beim Zweimassenschwung (ZMS) ist die eine Masse (Primärmasse)

fest mit der Kurbelwelle verschraubt und trägt den Zahnkranz

analog wie beim klassischen, starren Schwungrad.

An der Sekundärmasse ist die Druckplatte verschraubt

und zwischen den Reibbelägen die (jetzt starre) Mitnehmerscheibe

angeordnet. Die technische Besonderheit beruht nun auf der

Verbindung zwischen Primärmasse und Sekundärmasse.

Hier sorgt ein fettgefülltes Feder-Dämpfersystem,

mit speziellen Kennlinien, für die Entkopplung von Drehschwingungen

seitens Motor und Getriebe.

|

Im Bild: 2-Massenschwungrad BMW M3 Coupe (E90, E92)

|

Schwingungsdämpfung

bisher:

Ähnliche Maßnahmen gibt es allerdings

auch bereits bei herkömmlichen Kupplungen, wenngleich

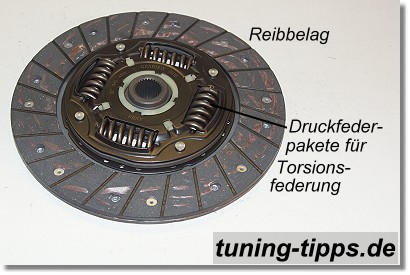

in einfacher Ausführung. So sorgt die Torsionsfederung

in der Mitnehmerscheibe ebenfalls für eine entsprechende

Dämpfung. Bei jedem Ein- und Auskuppelvorgang wird der

Innenring (Getriebeeingangswelle) der Mitnehmerscheibe leicht

gegen den Außenring (Reibfläche) gedreht –

abgefedert durch mehrere radial angeordnete Druckfedern.

|

Die Torsionsdämpfung bei herkömmlichen Mitnehmerscheibe

|

| Aus Sicht des Tunings sollten zwei Nachteile

des Zweimassenschwungs nicht unerwähnt bleiben:

Der Gewichtsaspekt - Der Zweimassenschwung hat ein deutliches

Gewichtsplus gegenüber starren Schwungscheiben.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit – starke Leistungszuwächse

bringen die Verbindungsstellen von Primär- und Sekundärscheibe

schnell an ihre Grenzen, da der ZMS halt für eine bestimmte

Leistung ausgelegt ist und eben nicht für extreme Leistungssteigerungen

konzipiert wurde.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|